Лето 1991 года

От Москвы полторы сотни километров машина шустро бежит по широкому, более или менее ухоженному шоссе. Потом надо свернуть направо. На узкую, петляющую, разбитую, но все же асфальтовую дорогу.

Еще час езды – и налево. На грунтовку с бесчисленными ухабами и колдобинами.

Отсюда до деревни недалеко по российским масштабам, несколько десятков километров. В дождливую пору – пиши пропало.

Зароется машина в липкой глине. И придется по колено в грязи бродить по окрестностям в поисках трактора. Одолеешь грунтовку без особых злоключений, если сухо, как нынешним летом.

Жарко и пыльно. Машина залезает в очередную яму и скрывается за желтоватым занавесом. Выползает на ровный участок. Резво прибавляет скорость, убегая от едкого шлейфа. И снова тормозит перед колдобиной, утопая в пыли. Эх, дороги...

Выцветшее небо равнодушно и бессмысленно. Случайное лохматое облачко лениво висит над необъятным полем с увядшей ботвой.

Перекореженная обгоревшая кабина грузовика спит вечным сном в кювете. Вонючая куча навоза, утерянная водилой-лихачем, жужжит мухами на грунтовке. Потрепанные жизнью избенки редких деревень прикрываются от стыда пропыленными кустами.

Жара выдыхается. Уставшее солнышко, добросовестно отработав отведенное ему природой время, скатывается по небосклону и застревает на частоколе далекого леса. Закатные лучи багровыми ручьями стекают по окнам красных изб... Доехали, слава Богу.

Дружно сбились в многоцветную стаю и залаяли деревенские собаки. Нужно припугнуть непрошеных гостей. Одни заливаются печально и злобно. Другие – весело и добродушно. Третьи гавкают лениво, сами не зная зачем. Наверное, от скуки.

Пошумели для порядка, охрипли и затихли. Разбежались по своим собачьим делам. Приехали и приехали, ничего не поделаешь. Чего зря глотку драть... Деревня снова погрузилась в тишину.

На полуразвалившемся крыльце беспокойно сидит ровесница века баба Фекла. Внимательно смотрит на единственную деревенскую улицу.

Пытается высмотреть среди приехавших родное лицо. Нет, вроде бы никого из близких не видно... Донимают старушку нестройные тягостные мысли.

Давно живет Фекла одна-одинешенька. Сил пока хватает в огороде копаться. А вот память… Память подводит. Не помнит, сколько у нее детей, внуков, правнуков... Много. Раскидала их жизнь по всему Союзу. Где они, чем занимаются?.. Неизвестно.

Ничего не возвращает Фекле память. Все воспоминания утонули навечно в вязком болоте старости и одиночества. Но самое страшное – забылись родные лица. Совсем забылись, словно их и не было вовсе.

В свободное от крестьянских хлопот время неотрывно смотрит на улицу Фекла. Смотрит и волнуется... Вдруг приедут родные. Подойдут к избе. А она их не узнает.

Вот стыда-то будет... «Совсем из ума выжила», – подумают. Обидятся. Разъедутся по своим далеким домам. И никогда больше не вернутся.

Может, было уже такое. Приехали, разобиделись и уехали. Ничего не помнит Фекла... «Нет, не забудут мать, – надеется старушка. – Выкроят свободное время, наведают родную деревню. Надо ждать»...

И она ждет. Ждет давно. Весной и летом. Осенью и зимой. Всегда. Постоянно. Снова и снова пытается вспомнить родные лица... Ничего не получается.

Странная память у Феклы. Все забылось... Но иногда сквозь пелену долгой жизни пробиваются «красные петухи». Видятся жадные языки огня, пожирающие деревянные избы.

Слышится жалобное потрескивание пылающих бревен. Грохот падающих на землю обгоревших крыш и стен. Чувствуется терпкий запах догорающих головешек.

Дотла горела деревня чаще других в округе. Слух ходил: проклята она кем-то. А почему – не знали. Вроде бы не за что. Не хуже и не лучше соседей жили... Но пропахшая дымом беда приходила именно к ним опять и опять.

Некоторые отчаивались. Укладывали в телеги чудом уцелевшие пожитки и перебирались в другие, спокойные места. Уходили единицы.

Остальные восстанавливали из пепла деревню. Начинали все заново, надеясь на лучшую долю... Но «красные петухи» наведывались не реже, чем прежде.

Решили мужики попробовать защититься от огня кирпичными избами. Благо глины под ногами хватало на всех с лихвой. Работали без устали. Ругались и спорили до хрипоты.

Звали за советом опытных людей со стороны... Кирпич удался на славу. Крепкий. Увесистый. Красный, как свежая кровь.

Стены сложили толстенные. Дверные проемы сделали низкими и узкими. Чтобы тепло не уходило в зимнюю стужу. Полукруглые окошки походили на бойницы стародавних крепостных стен.

Деревня получилась на загляденье красивой и надежной. В округе дивились упорству и настойчивости «вечных погорельцев». Хвалили добротные избы.

Огонь отступил... Живи в спокойствии и достатке на родной земле. Рожай, воспитывай, приучай к нелегкому крестьянскому труду детей.

Отпевай в церкви и достойно хорони стариков, когда приходит их пора перебираться в мир иной. Пляши, распевай под гармошку, веселись на свадьбах и праздниках.

Живи по-человечески. Честно. Доброжелательно. Уверенно в завтрашнем дне. Не тут-то было... Вся российская история петляет шиворот-навыворот, пропитываясь кровью и болью. Обидой и непониманием.

То Первая мировая война, то гражданская, то Великая Отечественная выкашивала мужиков в деревне. То революция грянула, то контрреволюция ощетинилась. То красные с горластыми комиссарами налетят, то белые с лютыми атаманами прискачут.

То «вся земля крестьянам», то раскулачивание. То «Господи, помилуй!» пели, то кресты и колокола с церквей сбрасывали и разбивали вдребезги.

То «пролетарии всех стран, соединяйтесь», то срочно разъединяйтесь. То укрупнение, то разукрупнение. То колхозы с колхозниками и совхозы с рабочими, то тресты, агрофирмы неизвестно с кем и фермы с фермерами.

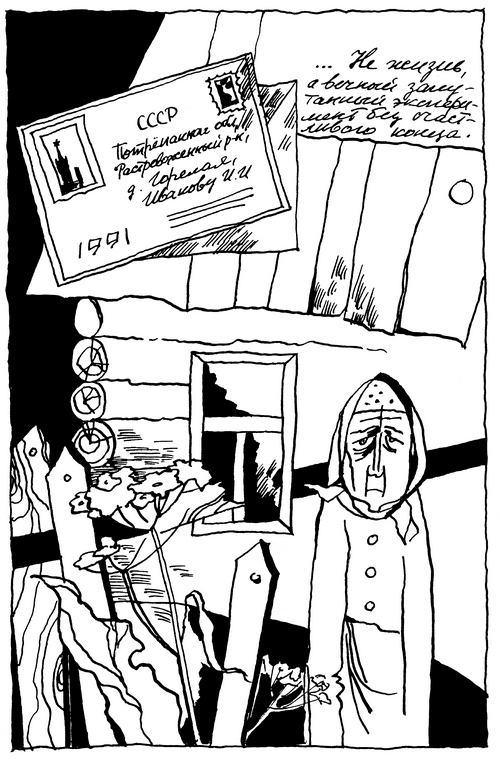

Не жизнь, а вечный запутанный эксперимент без счастливого конца… Слава Богу, ничего не помнит Фекла. Не знает она, что буйствует ныне в Союзе перестройка.

Во всем происходящем пытается разобраться ее соседка Маруся. Веселая и любопытная с далекой молодости. Переполненная оптимизмом и ожиданием счастливого будущего, что того гляди настанет... Впрочем, в последнее время и она вроде бы приуныла.

– Как здоровьишко, соседушка? – кричит с улицы Маруся.

– Видно, забывают меня на тот свет забрать, – невесело смеется Фекла.

– Своих ждешь, что ли?

– Жду... Жду, – печально шепчет потрескавшимися губами старушка.

– Приедут. Не сомневайся, – подбадривает ее Маруся. – Пойду хлебовозку встречать... Может, привезет хоть чего-нибудь.

Вдоль стройных рядов красных изб идет она на окраину деревни. В сельмаг, где давно работает. Не вкалывает с утра до вечера, как когда-то дояркой до пенсии. А убивает время политобразованием. Больше там делать нечего.

Два раза в неделю привозят хлеб. Иногда прихватят залежалую крупу, рассохшиеся сигареты или окаменевшие конфеты. Все раскупят. Разнесут по домам на всякий случай, про запас.

Снова пусто на полках сельмага. Только уходить раньше времени стыдно Марусе. Мизерную, но все же зарплату получает. Вот она и слушает новости. Который год подряд старается разобраться в хитросплетениях перестройки.

Слушает в сельмаге радио. А дома по вечерам не оторвать ее было от телевизора. Больше всего любила она смотреть на двух знатоков сельского хозяйства. Один – писатель-аграрник, другой – журналист-аграрник.

Говорили они много. Красиво. Умно. Каждое слово, наверное, на вес золота. Да и выглядели аграрники на экране солидно. Внушительно. Завораживающе.

Писатель-аграрник был полулысый, круглолицый, розовощекий. С хитрющими, вечно бегающими голубыми глазками. Изъяснялся он громко и увесисто. Для убедительности размахивал руками и тряс головой.

Заканчивал какую-то долгую мысль. Наклонялся вперед и замирал, уставившись на зрителя. Вроде бы спрашивал: «Ну что, дошло? Или опять не уразумел, о чем речь веду?»... Может быть, кто-то понимал, но не Маруся.

Журналист-аграрник выглядел по-иному. Вытянутое, худое лицо с длинным понурым носом. Большие коричнево-печальные глаза, как у престарелого быка. Говорил он тихо и медленно, словно из последних сил.

Нередко протягивал руку к стоящему перед ним столику. Ласково обнимал крючковатыми пальцами стакан. Глотал содержимое. Вздыхал и продолжал разговор... Маруся толком не понимала и журналиста.

Несколько лет смотрела она по вечерам телевизор. Внимательно слушала аграрников. Пыталась уразуметь, чего же ожидать крестьянам от перестройки.

Все напрасно. Никакой ясности не появилось. Голубой экран стал раздражать. Первым ей окончательно опротивел писатель-аграрник. Слишком хитроумным он оказался. Слащавым на физиономию балаболом.

С журналистом-аграрником отношения складывались сложнее. Марусе своими долгими разговорами осточертел он не меньше... Но жалко его было.

Что-то родственное чувствовалось в его душе – печаль, безысходность. Хотелось понять хотя бы, что он пьет из стакана. То ли водку, то ли лекарство от тоски... Все оставалось тайной за семью печатями.

Недели две назад она пришла к окончательному выводу – в перестроечное время понять невозможно ничего. Накрыла опротивевший «ящик» толстым старым половиком. Поставили на него неподъемный чугунный утюг.

В сердцах плюнула. И впервые в жизни нецензурно выругалась... Телевизионные аграрники замолчали в ее избе навсегда.

В сельмаге политзанятия тоже закончились. Радио по-прежнему висело на стене над пустым прилавком и без умолку тараторило. Но Марусю интересовало оно теперь не больше, чем суетливое кудахтанье кур.

Сидела она на крыльце и лузгала семечки. Ждала, когда хлеб привезут. И... нещадно материлась.

– Чего прорвало-то тебя? – поинтересовался как-то рассудительный Иван. – Помню, в молодости крепкое слово услышишь – глазки закатывала. И становилась красная, как свекла… Сейчас на всю деревню ругаешься и хоть бы что.

– Неужели на всю, – расстроилась Маруся.

– Ну, может, не на всю, – успокоил Иван. – Но за сотню метров точно слышно... Совсем ты умом ослабла на старости.

– Запуталась, Ваня. Понять не могу, что творится, – пожаловалась Маруся. – Я-то ладно, из бабского любопытства разобраться пыталась. Мне вся эта перестройка как мертвому припарка... Тебе – другое дело.

– Как это? – насторожился Иван.

– Мужик ты хозяйственный. Всегда хотел на своей земле пахать, а не на колхозной. Правильно?

– Если честно, то да.

– Так вот и ответь мне, Ваня... Дадут тебе землю или хрен с маслом покажут?

– Отстань ты со своими вопросами, Маруська. И без тебя тошно, – расстроился Иван. Махнул рукой и захромал от сельмага к дому...

Что верно, то верно – тянуло Ивана к земле. Любил и умел работать. Когда-то в передовиках ходил. Висела его фотография на стенде лучших механизаторов области.

Его даже в Москву вызвали и орден высокий вручили. Стал он уважаемым человеком. Начали к нему за интервью приезжать.

Все вроде бы путем шло, но характер у него был неуживчивый. Вот в чем беда.

То на партийном активе что-то не так скажет. То переругается вдрызг с колхозным начальством. То журналисту пожалуется на творящуюся в сельском хозяйстве неразбериху и бесхозяйственность.

Кончилось Иваново правдоискательство плачевно. Из передовиков его навечно исключили. И фотографию сняли со стенда. Выгнали из партии, чтобы зря не баламутил людей на собраниях.

Корреспондентам запретили и близко к нему подходить. Дабы не намолол еще чего-нибудь крамольного... Про орден, правда, в суматохе забыли и не отобрали.

Пошла жизнь у орденоносца наперекосяк... В довершение всех несчастий угораздило попасть под грузовик в райцентре. Всего переломанного, беспамятного дотащили его до больницы. Хирург посмотрел внимательно и сказал коротко: «Не жилец!»

Приехали жена и дети прощаться... Иван на удивление врачу и радость близким взял да и выжил. За несколько месяцев все срослось, как на собаке. Только правая нога стала кривой и короче.

Не работает он с тех пор механизатором. Не ездит по колхозной пашне на тракторе. А медленно ходит, хромает по перестроечной целине.

Понадеялся поначалу на перестройку. Но вскоре разуверился… Шуму из столицы доносилось много.

«Левые» требовали срочно помочь колхозам-совхозам деньгами и техникой. «Правые» предлагали их разогнать, а землю отдать крестьянам. «Умеренные» ратовали за то и другое одновременно.

Все они походили на токующих глухарей. Каждый исполнял свою песню, не слыша других...

В начале лета заехал к Ивану его давний приятель Федор. Повспоминали далекие детские годы. Посмеялись от души. Пообедали. Выпили по стакану. И разговор завязался нелегкий, перестроечный. Не до смеху уже было.

– Непутевая у нас страна. Не успеваешь удивляться, – загрустил Федор. – Вчера гордились всенародным единством. Сегодня склочничаем, как базарные бабы. Друг друга не понимаем. Запутались окончательно. Строили социализм с человеческим лицом. А получается что-то непонятное с куриными мозгами.

– Что верно, то верно, – согласился Иван. – Шесть лет топчемся на месте. Крутимся, как лошадь с завязанными глазами по молотильному кругу. Перестраиваемся...

Ну ладно, допустим, дадут землю. Начнут обустраиваться люди. А в Москве опять революция или переворот какой – и снова раскулачивание... Во всем разуверились мужики. Загнали их в угол. Подрезали крестьянские корни.

– По-дурацки все выходит. Не перестройка получается, а разгром. Никому никогда и в голову не приходило ломать старую избу, до того как начать рубить новую. Лучше строить новый дом бок о бок со старым. Надежнее так, да и людям спокойнее...

Вот требуют демократы колхозы расформировать. Но от митингов еды больше не станет. На поле надо вкалывать. А не на трибуне языками чесать.

– Так за колхозы ратуешь… Потому что председателем тебя назначили недавно? – ехидно поинтересовался Иван.

– Ничего себе – недавно, – обиделся Федор. – Несколько лет уже как в окопе сижу. Обложили со всех сторон указами. Постановлениями. Инструкциями. Циркулярами. С протянутой рукой по областным конторам-распределителям хожу. Дайте стройматериалы. Дайте запчасти. Дайте удобрения. Дайте топливо.

У кого «дефицит», тот и начальник. Обивай пороги. Кланяйся ему в пояс. Клянчи, как нищий... Не дают избавиться от надсмотрщиков. По-людски работать не позволяют. А из Москвы нажимают. Мол, перестраивайтесь побыстрее. Наводите порядок. Давайте людям землю...

– Так и давайте, – прервал приятеля Иван. – На своей земле мужик работать лучше будет, чем на казенной.

– Верно говоришь. Тут и спорить не о чем. Ясно, как божий день. Но ты трезво подумай... Нельзя пока надеяться на частника. Немало лет пройдет, пока он крепко на ноги встанет. Сможет кормить страну. А до тех пор что – зубы на полку класть, что ли? – разгорячился Федор.

– Приехал бы к нам из-за границы какой-нибудь фермер. Посмотрел бы на дороги, на технику. Зашел бы к Маруське в сельмаг. И... удавился бы от тоски, – неожиданно расфантазировался Иван.

– Все хихоньки да хахоньки, – расстроился Федор. – Я с серьезным делом заехал. А не просто так... Вопрос есть: взял бы ты землю?

– В собственность или как?.. За деньги или даром?

– Нет пока полной ясности. Мне в принципе надо знать.

– Ты мне в принципе, Федя, другое объясни... Чем я ее пахать буду? Своей кривой ногой, что ли?

– Подожди, Иван, не перебивай... Хочу уяснить, захотят ли люди уходить на вольные хлеба. Сам знаешь, большинству уже тяжело. Годы не те. Может, их дети в деревню вернутся...

Напиши своим. Пусть домой приезжают. Чего по чужим местам шастать? На родине душе спокойней будет. На своей земле работы с лихвой хватит... Ответы получишь, заходи. Договорились?

На том и расстались давние приятели. Федор завел старенький председательский «газик» и попылил по грунтовке.

Иван долго стоял у калитки. Смотрел, как в сумерках вздрагивали на колдобинах красные огоньки...

Письма давались ему нелегко. Написать детям хотелось коротко и ясно. Возвращайтесь скорее домой. Лучше родины места нет... Все вроде бы просто и понятно. На самом деле все сложнее и запутаннее.

Зачем им возвращаться? Ведь сама невеселая деревенская жизнь вытолкнула детей из дома. Разбросала кого куда в поисках счастья.

Дочь вышла замуж за москвича. Старший сын оказался в Воркуте. Младший – в Воронеже.

Сомневался Иван, что дети вернутся. Письма все же написал длинные и обстоятельные. Долго размышлял, стоит ли отправлять, да жена уговорила... Добрался для надежности в райцентр и опустил конверты в ящик на почте.

Письма от детей пришли почти одновременно, в августе. Иван все не раз внимательно перечитал и самое важное подчеркнул красным карандашом.

«Не обижайся, папа. Пойми вот что, – писала рассудительная дочка. – Мы с мужем двадцать лет отработали на одном заводе. Получили квартиру. Не очень она хорошая. Но лучше, чем коммуналка. Бросать ее? Обидно. Слишком много сил и здоровья она у нас отняла...

В Москве жить не сладко. Душно. Суетно. Опасно. А что делать? Внучки твои скоро школу закончат. Как им, спрашивается, жизнь дальше устраивать в деревне, где одни старики остались?»

«Ну ты даешь, батеня! – изумлялся язвительный младший сын. – В деревню зовешь! Место, конечно, красивое. Свежий воздух. Огурцы на грядке. Грибы в лесу. Рыба в речке. В отпуск к тебе приезжать одно удовольствие. Но постоянно жить не смогу. Отвык я от крестьянских забот...

Работаю по-прежнему на тепловозе. Туда-сюда мельтешу целыми днями. Иногда в дальние рейсы посылают. Едешь, смотришь по сторонам. Вдоль полотна – куча мала. Железо, цемент, шпалы. Все вперемежку.

Городки мелькают занюханные, грязные. В деревнях избы покосившиеся. Заборы скособоченные. Люди везде невеселые. Что творится, батеня? Объясни мне, недоумку, при встрече».

«Серьезное дело, отец, предлагаешь. Надо обмозговать, – размышлял серьезный, неторопливый старший. – Надо мне еще несколько лет отработать в забое, чтобы на пенсию раньше выйти. Тогда домой точно вернусь. Осточертело мне здесь.

Шустрые ребята у нас появились. Митинги собирают. То бастуем, то уголь рубим, то снова бастуем. В долги шахты залезли по уши. А отдавать вроде бы никому не надо. Чудеса в решете! В колхозе наверняка такая же неразбериха. Ты насчет земли узнай поподробнее. Дело хорошее, нужное, но ненадежное».

Засунул Иван письма в карман и похромал за несколько километров в колхозное управление... Федор сидел мрачный в конторе под портретом Горбачева. Пытался разобраться в ворохе бумаг, заполонивших стол как сорняк.

– За своими гектарами пришел? – невесело ухмыльнулся председатель. – Хрен тебе, а не частную собственность... Нет пока распоряжения землю давать.

– А чего ты тогда мозги пудрил? – вскипел Иван. – Я детям написал, как ты просил... Да и сам по ночам почти не сплю. Думаю как быть.

– Спи спокойно, дорогой товарищ, – по-кладбищенски пошутил Федор и посерьезнел: – Ребята-то приедут?

– Не хотят в деревню. В перекати-поле превратились. Худо-бедно прижились в своих городах. Плохо, что молодые от земли отказываются... Со стариками все ясно. У них ни здоровья, ни времени уже не осталось.

– В колхозе с молодежью тоже дело дрянь. У нас их, сам знаешь, раз, два и обчелся. По несколько раз каждого переспросил... Не будут брать землю. Не хотят. Не верят, что это надолго.

– Во всем разуверились молодые... А о стариках и говорить нечего.

– Да, – вздохнул Федор. – Маруся жаловалась: «Плакали мы, когда в колхоз загоняли. Теперь плакать будем, когда выгонять начнут». Вот так вот... А одна доярка орала: «Мне до пенсии немного осталось. На что дальше жить буду?»

– Бабы-то правильно возмущаются, – согласился Иван. – Мы всю жизнь на колхоз горбатили. Не станет его. Кто деньги платить нам будет, помогать хоть немного? Некому... Больно перестройка по старичью ударяет.

– Навидались люди всяких нововведений, а лучше не стало, – размышлял Федор. – Власти сами-то окончательно запутались... В области аграрные конторы то и дело реорганизуются. Названия меняют. Переезжают с места на место. Словно они партизаны в тылу врага и следы заметают.

– Из Москвы свара идет. Добром это не кончится... Пойду, Федя, домой. Ничего хорошего от тебя не услышал...

Иван возвращался по грунтовке неторопливо и задумчиво... Пахло увядшей ботвой и полынью. Солнце давно скрылось. Огненную полоску заката прижимали к горизонту тяжелые облака.

Капризный ветерок то налетал с остервенением, то добрел и затихал. Пропыленные березки то лопотали что-то неразборчиво и торопливо, то замолкали. Темнота кралась из дальнего леса и ложилась на землю мягкими длинными тенями. На небо выпорхнули первые стайки звезд.

В избах замерцали первые огоньки. Глухо хлопнула калитка. Жалобно заскрипел колодец. Лениво гавкнула собака. Уныло замычала корова. Петух-недотепа, видно, спросонья надумал проорать зарю. Но одумался и посреди крика заткнулся.

Все успокоились и затихли. Деревня погрузилась в угнетающую тишину.

– Убью!.. Убью!.. Убью! – зловеще послышался знакомый голос.

– Убью!.. Убью!.. Убью! – звучало далеко вокруг.

Тишина ушла, боясь звериного крика. Пооткрывались двери изб. Донеслись недовольные голоса.

Иван равнодушно входил в деревню. На все ему было наплевать. Выпил опять Кузьма и грозит рассчитаться со всеми. Эка невидаль.

Он самый молодой в деревне, чуть за пятьдесят. Когда-то уехал в город на стройку. Завел семью. Жил более или менее нормально, если бы не пьяная драка. Проломили ему голову железкой. Из больницы вышел инвалидом-полудурком.

Жена выгнала Кузьму из дома. Вернулся к старикам-родителям.

Не доверяет он людям. Смотрит подозрительно, недобро. Ни с кем не разговаривает, не здоровается. Любит иногда послушать издалека деревенскую болтовню. Крикнет что-нибудь и снова молчит.

Прибились к нему престарелая дворняжка и драный кот. Не разлить их водой. Вместе гуляют, греются на траве на солнышке.

По вечерам он садится на лавке в саду и что-то рассказывает шепотом своим единственным друзьям. Они замирают и внимательно слушают.

Плохо дело, если Кузьма раздобудет водку. Дворняжка и кот разбегаются кто куда, подальше от хозяина. Старики-родители перебираются на житье к Фекле.

Кто знает, что ожидать от больного человека. Не было пока от него беды, но всякое может стрястись.

В пьяные дни он перерождается. Из заторможенного становится активным. Двигается быстро и уверенно. Прячется в кустах у забора и ждет с топором в жилистой руке.

Стоит кому-нибудь появиться на улице, деревню пронзает злобное: убью! убью! убью!.. Охрипнув, он замолкает и перебегает в другую засаду. Маскируется в листве. Отдыхает, чтоб заорать снова.

К Кузьминой «войне» давно все привыкли. Знают – будет длиться она, пока не кончится у него водка...

– Кончай орать-то. Надоел уж всем, – по доброму посоветовал Иван и строго добавил: – Не перестанешь воевать – нарвешься на неприятность. Так тебя отметелят, что подохнешь, как собака.

– Не подохну, – огрызнулся Кузьма и жалобно попросил: – Дай поллитровку в долг... Отдам, как инвалидские получу.

– Такую бутылку дам, что не обрадуешься. Шею сверну, как драчливому петуху... Понял? – припугнул Иван.

Кузьма опустил топор и присел в кустах. Замолчал... Послышался шум веток. Кривыми перебежками он убегал в темноту сада.

Иван постоял немного и похромал к дому. Тяжко и тревожно было на душе.

Порывы ветра становились напористее и прохладнее. Звезды прятались за надвигавшейся тучей.

– Где тебя носит, старый? – встретила его в избе растревоженная жена. – Такое творится! В Москве – то ли революция. То ли еще что стряслось... Танки по улицам ездят.

– Чего всполошилась как бешеная? – не удивился новости Иван. – Пусть сами там разбираются, пустобрехи столичные!.. Доигрались в перестройку, выродки чертовы!

– Ваня, что ж будет-то? – не унималась жена.

– Не кудахтай! Не суетись, говорю!.. Ужинать давай. Потом спать будем, а не лясы точить. Утро вечера мудренее.

Ночью по крыше забарабанил редкий тяжелый дождь. Послышались глухие долгие раскаты грома.

Ивану не спалось. Ворочался, кряхтел. Вставал и выходил на крыльцо. Выкуривал папироску и смотрел, как вдалеке ядовитые молнии нещадно клевали небо.

Вскоре неистовая гроза накрыла деревню. Глушили хлесткие сухие удары грома. Серебряные вспышки молний освещали на мгновения красные избы и снова окунали их в темному.

Сухая земля захлебывалась от ненасытности парным ливнем. Тугой ветер раскачивал в саду обнявшиеся ветвями деревья.

К утру все успокоилось и затихло. Похолодало. Сыпал мелкий дождик. Нахохлился от непредвиденной прохлады задумчивый лес. Отмытая от пыли, продрогшая трава прильнула к еще теплой земле.

Промокшие насквозь тропинки чавкали глиной под сапогами. Иван шел выяснить – во всей деревне или только у него вырубилось электричество.

У сельмага собрались несколько деревенских. Верховодила собранием Маруся. Долго материла всех подряд. Наконец приумолкла и подытожила:

– Мы тут худо-бедно с голоду не помрем. Хуже времена бывали и ничего – ноги не протянули... Пусть они в Москве перестраиваются. Нам-то что! Правильно говорю, мужики?

– Правильно, – согласился старичок с густой бородой. – Одного боюсь, как бы сюда танки не приехали... Гусеницами всю грунтовку перепашут. Не видать нам тогда доброй дороги.

– Зарублю танки топором, – проорал издалека Кузьма. И замолчал.

– Шустрый какой, – невесело усмехнулся старичок. – Я на войне насмотрелся. Страшное дело... В столице точно кровь людская льется ручьями.

– Ну, раскаркался. Еще беду накличешь, – возмутился Иван. Успокоился и спросил: – Чего по радио-то слышно?

– Как оно говорить будет, если тока нет, – удивилась Маруся и добавила: – Хоть бы хлебовозка до нас добралась, и то слава Богу...

Электричества не было еще несколько дней… Зато был нескончаемый скучный дождь – будто небо прорвало, никакого просвета.

Грунтовка расхлябилась окончательно – ни проехать ни пройти.

В деревне не знали, что творится в Москве. Да и не хотели – надоело… У всех здесь хватает своих забот.

Баба Фекла сидит на полуразвалившемся крыльце избы и надеется увидеть близких...

Маруся ждет в сельмаге, когда привезут хлеб...

Иван в который раз перечитывает письма детей…

Кузьма выпил стакан водки. Спрятался с топором у забора. Но некому кричать: убью! убью! убью!.. Обезлюдела от непогоды единственная улица.

Серый слякотный день накрывает деревню и ее обитателей. За окнами опускается вязкая пелена тумана. Пронизывающий ветер морщит лужи.

О чем-то тревожно шепчутся деревья. Низкие грязные облака неведомо куда бегут и бегут наперегонки над красными избами...